虫歯は予防が大事!気をつけたい3つのこと

2020.05.17(日)

ちょっと油断したら投稿が遅くなってしまいました。

さて今回は前回の話の続きどうしたらむし歯にならずに済むかというお話です。

前回説明したようにむし歯は1.むし歯菌、2.食べ物、3.歯の強さが主な原因です。

これらに対してどのように生活していけばよいのかを考えていきましょう。

1.むし歯菌にはやっぱり歯磨き!それと…

むし歯菌の代表格はミュータンス菌ですが、どこに多くいるかというとプラーク(歯カス)の中にいます。。菌の数を減らすことを考えればいわゆる殺菌効果を謳っているうがい薬も有効です。しかし歯の表面に汚れが残っていたり、菌が表面に作り出すバイオフィルムといわれるバリアーの様なものがついてしまっていると汚れの中やバイオフィルムに守られている菌にはうがい薬はほとんど効きません。

ではどのようにすれば良いのでしょうか。まずは機械的な掃除、つまり歯磨きをすることです。また、取り除きにくい歯と歯の間などはフロスや歯間ブラシを使用すると一層効率がよくなります。歯周病予防も含めお口のケアには歯磨き、フロス(・歯間ブラシ)、うがい薬の3つを合わせて行うことが有効だと考えられます。

また、菌は増えて時間が経つと歯にくっつく力が強くなってしまい、取り除くのが難しくなってきてしまいます。なので毎食後磨くというのは一回一回の歯磨きが簡単になるのでおすすめです。

毎食後なんてできないよという方には忙しい時間は軽く歯磨き(最悪うがいでもいいです)し、夜寝る前にはしっかり時間をかけて磨くことがオススメです。

2.食べ物は頻度と時間に注意!

ミュータンス菌は糖分を餌にしています。この餌を減らすことが大事です。前回お話をしたように糖分をダラダラ摂ったり、頻繁に摂るとむし歯になりやすくなります。そのため頻度と時間を気をつけるだけでもむし歯予防には有効です。これは歯の周囲のpH変化が影響しています。糖分を摂るとグラフの様に菌が酸を出すことによって歯の周囲のpHが低下します。pHが5.5を下回ると歯の表面が脱灰と言って壊されてきます。しかし唾による酸の中和作用と歯の修復作用によって歯の構造は壊されたり治ったりをすることによって歯は構造が保たれています。食事を規則正しく摂っている場合にはグラフの様に歯の修復が行われる時間が確保できます。しかし、間食が多い場合にはグラフの様にpHが5.5を下回る時間が増えてしまいむし歯が進行しやすくなってしまいます。このことからむし歯にならない様にするには食事を規則正しく摂ることが大切だと分かります。また、飲み物に入っている糖分にも注意が必要です。

3.フッ素は歯を強くする!

歯の強さという面でいうとフッ素はかかせません。フッ素はしっかり使えればつばの修復作用が起こる際に歯の構造が強化され歯の表面が酸により壊されにくくなります。これがむし歯予防にフッ素が有効な理由です。しかしフッ素の使い方には注意が必要です。フッ素入り歯磨き粉が一般的ですが、フッ素は水に弱いことは頭に入れておかなければなりません。つまり歯磨きをした後はぶくぶくうがいをせずに軽くゆすぐ程度にし(水でゆすがず唾を吐き出すだけでもいいと言われることもあります)、歯磨きした後30分程度は口に物を入れないようにしましょう。

以上3つについて説明させていただきました。どれも大事なことです。むし歯になりにくくするには、毎日の積み重ねが大事です。いつまで自分の歯で食べられるように頑張りましょう。

むし歯はどうやってなるのか?

2019.04.26(金)

皆さんはむし歯というとどのような印象をお持ちでしょうか?

歯が黒くなる。穴が空く。痛い。など嫌なイメージが湧いてくるでしょうか。

今回はむし歯について少しお話をしたいと思います。

むし歯ってどうしてなるの?

むし歯がどうやって発生するかを考えましょう。前回お話しした歯周病と同じようにむし歯も細菌感染によって起こります。いわゆるむし歯菌による感染です。

歯についた歯垢の中にはむし歯菌が多数存在します。むし歯菌は糖分を栄養分にします。そしてその糖を代謝して酸を出します。この酸が歯を溶かしてしまうのです。全ての人の口の中でこのようなことが起こっていると考えられます。しかし、むし歯がある方もいれば全くむし歯がいない方もいます。

何が違うのでしょうか?

カイスの3つの輪と呼ばれる物があります。これはアメリカのカイスという学者が提唱したむし歯になる要因の3つ(①むし歯菌、②食物、③歯の強さ)の条件が揃った時にむし歯になるというものです。むし歯になってしまった方はこの3つがむし歯になる状態になってしまっていた可能性が高いと考えられます。

ではこれら3つがどのようなものかを考えていきましょう。

①むし歯菌

口の中の細菌の割合というのは人それぞれ異なります。むし歯菌の割合が多い方はむし歯になりやすくなってしまいます。

またむし歯菌の数も多ければなりやすくなります。むし歯菌の代表的なものといえばミュータンス菌ですが、この菌はおよそ40分に1度分裂して倍になるといわれています。爪楊枝で歯を軽く撫でて先に汚れが取れたら爪楊枝の先につくぐらいの汚れの量で細菌は1億匹いると言われていますので、その爪楊枝の先ぐらいの汚れにいる菌が夜歯磨きをしないで8時間寝ると朝には単純計算で256億匹に…

②食物

これは特に糖分です。糖を取る頻度が多い方、口の中に長くいるような糖分を好む方は特になりやすいので見直したほうがいいです。ここでいう糖分とは飲み物も含まれます。大人の方で多いのは微糖の缶コーヒーなどを少しずつ飲まれる方がむし歯になってしまったというケースです。

また酸の強い飲料を好む方も注意が必要です。清涼飲料水、炭酸飲料や乳酸菌飲料などはそれ自体に歯を溶かす効果はありますのでこれも頻度、ダラダラ飲むなどは気をつけなければいけません。

③歯の強さ

歯の強さと聞くと、遺伝的な要素で元々弱い…といったことをイメージされるかもしれませんがそういったケースはあまりありません。

乳歯や生えたての永久歯は石灰化が弱く破壊されやすいので子どもの頃はむし歯になりやすいのも歯の強さの影響です。

また歯周病によって歯ぐきが下がってきてしまうと歯の強度の弱い根の部分が露出してむし歯になりやすくなります。

これら3つの要因が続く時間があってむし歯は起きてきてしまうのです。

今回はむし歯がどうやってなるかということをお話ししました。

次回はむし歯の予防法についてお話ししたいと思います。

歯を失う原因1位!?歯周病とは

2019.04.14(日)

こんばんは。新年度が始まり、もう4月も半分過ぎましたね。ブログの更新はゆっくりですが続けていきたいと思います!

さて、みなさんは「歯が抜けた」と聞いて何をイメージされますか?健康的な歯が抜けた、歯を抜かなければいけない…そんな状況になるのはどんな時でしょうか?

厚生労働省の調べによると歯を抜く原因の1位は歯周病でおよそ4割、次いで虫歯の約3割、歯が割れたのが1割であったそうです。

(肉眼では分かりにくい亀裂や割れなどは見逃されていると思いますので、歯が割れてしまったせいで抜歯になった歯はもっとあった可能性があります。)

1位の歯周病は進行した場合には歯槽膿漏とも呼ばれる病気ですが、どんな病気かご存知でしょうか?

歯周病は読んで字のごとく歯の周りの組織の病気です。

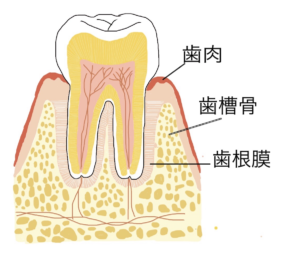

歯の周りの組織?と思う方もいるかもしれませんので歯の周りの構造についてお話を少ししましょう。歯の周りには歯肉、歯根膜、歯槽骨と呼ばれるものがあります。歯肉とは歯ぐきのことですね。歯根膜とは歯の根の周囲にある組織で、歯と骨とを繋ぐ役割をになっています。(みなさんが噛みごたえを味わえるのはこの歯根膜にあるセンサーがあるおかげです。)歯槽骨とはその歯を支えている部分の骨です。この歯槽骨と歯の根の周りにあるセメント質とが歯根膜でつながって、歯が生えているのです。

歯周病に話を戻しましょう。歯周病は先ほど述べた組織の病気になります。どうやって病気になるかと言いますと、細菌の感染です。口の中には約800種類を超える細菌がいると言われており、人それぞれで菌のバランスが異なります。この中で歯周病を起こしやすい菌の種類があります。これらの菌と体の防御反応のバランスの崩れで歯周病は進行していきます。

歯周病はどういった症状が出るのでしょうか。

初期の段階での主な症状としては歯肉の腫れがあります。歯肉の部位で炎症が起きると体は細菌が体の中に侵入してこないように反応し歯肉の腫れが起こるのです。この組織反応の中で歯肉にある繊維組織が破壊されていきます。これに伴って歯と歯ぐきの間の溝がどんどん大きくなっていきます。(炎症が歯槽骨の周囲で起こると骨の吸収を伴うこともあります。)

すると、酸素の届かない部位が増えていきます。酸素が届かないところには酸素を苦手とする菌=嫌気性菌が増えることができるようになります。この嫌気性菌の中に歯周病を進行させる毒性の強い細菌がいます。これらの菌が増えてくると体は細菌を体内に入れまいと過剰な反応を起こすします。この過剰な反応がさらに歯ぐきの構造を壊し、骨の吸収を進めます。

歯周病が進むと歯がグラグラしてくるのはこの骨の吸収が進み支えることが出来なくなった場合が多いのです。そしてさらに進むと遂には噛む力に耐えられなくなり、自然に抜け落ちたり、抜歯が必要な状況になってしまいます。

どうでしょうか。これが歯周病になります。

歯周病の反応は、組織の破壊が進まない時期と破壊が進行する時期とに別れており歯周病になってもこの進まない時期にとどめておく事で歯を長持ちさせることができると考えられます。

歯周病はサイレントディシーズとも呼ばれ重症にならないと痛みや腫れに気づかないこともあります。重症になってからの治療は非常に厳しい状況になってしまいます。是非早めに受診をして歯周病の進行しない状況を作り上げることをお勧めします。

静脈麻酔のお話

2019.03.29(金)

3月までは木曜日は休診日とさせていただいておりましたが、4月からは診療させていただきますのでよろしくお願いいたします。

今まで木曜日は実は休んでいた訳ではなくて、都立多摩総合医療センター歯科口腔外科で非常勤医として主に静脈麻酔を担当していました。

3月28日で都立多摩総合医療センターの非常勤医を退職して4月からスガオデンタルクリニックに専念することになりました。間は抜けていますが10年程お世話になった職場を退職するのは感慨深いものがありますね。長い間大変お世話になりました!!

今日は私が多摩総合医療センターで主に担当していた静脈麻酔についてお話しをしましょう。皆さんの中にはご存知の方もいるでしょうが、一般的にはあまり知られていないかと思います。

歯科治療って口を長時間空けてなければいけなかったり、削られる感覚、痛み、色々な不快症状を伴いますよね。(実は私も苦手です…。)もちろん、そういうことがないように歯科医師としては配慮してなるべく辛くならないようにしています。しかし、どんなに配慮していても限界はあります。

少しでも楽にできる方法は無いのか? そんな時に静脈麻酔は非常に有効だと思います。普段寝ている時の様な状況に近付けて処置をします。ほとんどの方は寝て起きたら終わっているような感覚で処置を受けることができます。薬の効き方は個人差があるので、100%寝ていますとは言いきれません。(睡眠導入剤などの代謝する酵素が近いお薬を常用的に服用されている方や、大量のアルコールを頻繁に摂られる方等は効きにくい事があります。)

処置の際に口の奥を触られるとオエっとなってしまい、吐きそうになるという方も歯科治療が楽に受けられますし、お口を長時間開けているのが難しい方(一部のチャレンジドの方など)にも行えます。

他にリラックスできて受けられる治療方法としては笑気麻酔もありますが、効果の確実性や気持ち悪くなる可能性を考えると静脈麻酔の方がやはり楽に受けられるのではないかと思います。

点滴で薬を入れますので注射を頑張る必要がありますが、注射は短時間で済みますので恐怖心が強い方にはオススメです。気をつけることとしては処置前の禁飲食が必要になることや、処置終了後は運転が出来ない状態になることです。

全身状態によっては静脈麻酔が行えないこともあります。また当院のような全身麻酔器のない病院で行う場合や、特定の診断名が付いていない方には基本的に保険適応外になってしまいますので気になる方はご相談いただければと思います。

ブログ開始します。

2019.03.26(火)

開院してからおかげさまで、早1年3ヵ月が経ちました。

病院前の桜が満開になっていたので思わず写真を撮りました。夜桜キレイです。

三日坊主になるのが怖くてなかなか始めることができなかったブログをそろそろ開始したいと思います。

歯科の情報をわかりやすく伝えることができれば

いいなと思っています。よろしくお願いします。